在數字化時代,數據存儲的安全性與持久性成為了用戶關注的焦點。固態硬盤(SSD)以其高速讀寫性能、低噪音以及抗震性強等特點,逐漸取代了傳統的機械硬盤,成為現代計算機和存儲設備的主流選擇。然而,關于SSD在斷電后數據能保存多久的問題,卻常常困擾著廣大用戶。

首先,我們需要明確的是,固態硬盤的數據存儲機制與機械硬盤存在本質區別。SSD通過內部的閃存芯片(通常是NAND閃存)來存儲數據,這些芯片能夠在斷電后長時間保持數據的完整性。NAND閃存具有非易失性,意味著即使電源關閉,存儲的數據也不會丟失。因此,從理論上講,只要SSD的閃存芯片沒有物理損壞,其存儲的數據就可以長期保存。

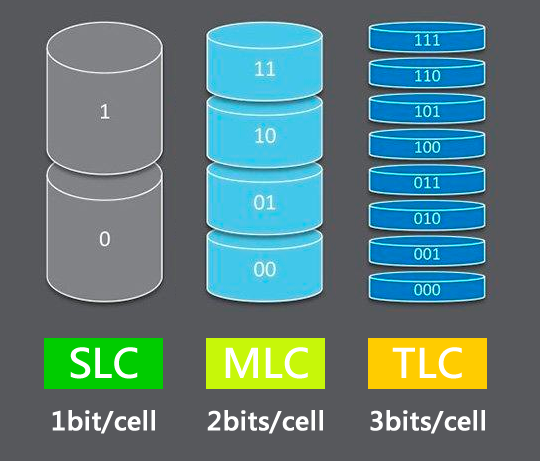

然而,實際情況可能比我們想象的復雜一些。SSD的數據持久性受到多種因素的影響,包括閃存類型、寫入方式、數據刷新機制以及SSD的壽命等。例如,NAND閃存分為SLC(單電平單元)、MLC(多電平單元)、TLC(三層單元)和QLC(四層單元)等多種類型,其中SLC的耐久性和數據保持時間最長,而QLC則相對較短。此外,SSD的寫入操作會對其壽命產生影響,頻繁的寫入和刪除操作會加速閃存芯片的磨損,從而影響數據的持久性。

為了延長SSD的數據保持時間,制造商們采取了一系列措施。例如,實施數據刷新機制,定期將存儲的數據重新寫入,以維持其穩定性;采用先進的糾錯編碼技術,提高數據的讀取準確性;以及提供固件更新,以修復可能存在的數據保持問題。

對于用戶而言,了解SSD的數據持久性并采取相應的保護措施至關重要。例如,定期備份重要數據,以防萬一;選擇質量可靠、壽命較長的SSD產品;以及避免頻繁的寫入和刪除操作,以延長SSD的使用壽命。

綜上所述,固態硬盤在斷電后數據的持久性受到多種因素的影響,但通過選擇高質量的產品、采取適當的保護措施以及了解SSD的工作原理,我們可以最大限度地延長數據的保存時間。